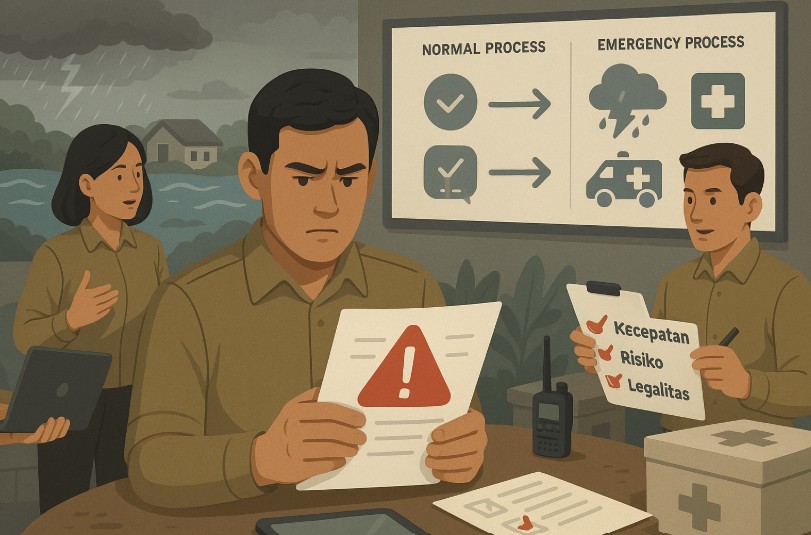

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) adalah tulang punggung pelaksanaan program pembangunan dan layanan publik. Namun, terkadang pemerintah dihadapkan pada situasi darurat: bencana alam, wabah penyakit, kerusakan fasilitas kritis, atau ancaman keamanan yang memerlukan tindakan cepat. Dalam kondisi darurat, prosedur pengadaan standar-mulai perencanaan, tender, hingga evaluasi-sering dianggap terlalu lambat dan birokratis. Sementara itu, kebutuhan mendesak warga atau kelangsungan fungsi layanan publik tidak bisa menunggu. Oleh karena itu, regulasi PBJ memberikan mekanisme pengecualian yang dirancang untuk mempercepat proses tanpa mengabaikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan akuntabilitas. Artikel ini membahas secara mendalam batasan dan ketentuan pengadaan dalam keadaan darurat, mulai dari landasan hukum, kriteria situasi darurat, nilai dan prosedur pengecualian, hingga mekanisme pengawasan dan mitigasi risiko.

1. Landasan Hukum Pengadaan Darurat

Pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat bukanlah ruang bebas dari kewajiban akuntabilitas, tetapi merupakan jalur cepat yang tetap diawasi ketat oleh regulasi. Beberapa dasar hukum utama telah memberikan koridor yang jelas untuk pelaksanaan pengadaan dalam kondisi darurat.

- Pertama, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 memberikan pijakan hukum paling fundamental. Pada Pasal 113 sampai dengan 115, secara tegas disebutkan bahwa instansi pemerintah diperkenankan melakukan pengadaan melalui metode yang lebih fleksibel, khususnya penunjukan langsung (PL), selama situasi darurat dapat dibuktikan secara sah. Pengadaan dalam konteks ini tidak memerlukan proses tender reguler, namun tetap harus melalui tahapan identifikasi kebutuhan yang sah, persetujuan dari pimpinan instansi, serta dokumentasi yang lengkap sebagai bentuk pertanggungjawaban.

- Kedua, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memberikan panduan teknis yang sangat penting. Di dalamnya tercantum checklist dokumen minimal yang harus disiapkan oleh PPK, termasuk format khusus untuk justifikasi darurat, berita acara evaluasi darurat, dan laporan akhir. Panduan ini memastikan bahwa meskipun proses dipercepat, akurasi administratif dan legal tetap terjaga.

- Ketiga, dari sisi keuangan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Permendagri menegaskan bahwa anggaran darurat harus dialokasikan dengan prinsip kehati-hatian. Terdapat aturan rinci mengenai tata cara realokasi anggaran dari pos umum ke pos darurat, prosedur penggunaan dana tidak terduga, serta mekanisme pelaporan khusus agar setiap rupiah pengeluaran darurat tercatat rapi.

- Keempat, dalam situasi darurat nasional seperti bencana atau wabah, berlaku juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. UU ini menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa untuk tanggap darurat bencana bersifat prioritas dan boleh menggunakan mekanisme langsung guna menjamin kecepatan. Namun tetap, pembelian harus sesuai kebutuhan riil dan dilaporkan secara terbuka.

Secara menyeluruh, keempat sumber hukum di atas menunjukkan bahwa pengadaan darurat bukan celah pelonggaran, melainkan jalur khusus yang memiliki standar sendiri dalam hal nilai, waktu, metode, dan dokumentasi. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan antara kecepatan dan akuntabilitas.

2. Definisi dan Kriteria Keadaan Darurat

Untuk menghindari penyalahgunaan, sangat penting membedakan antara keadaan darurat yang sah dan kondisi biasa yang hanya terkesan mendesak. Regulasi telah menetapkan jenis-jenis keadaan darurat yang membolehkan pengadaan dipercepat:

- Pertama, bencana alam seperti gempa bumi, banjir, longsor, kebakaran hutan, atau tsunami merupakan kategori utama. Dalam situasi seperti ini, kebutuhan terhadap logistik, peralatan, dan pemulihan infrastruktur menjadi sangat mendesak. Pengadaan darurat memungkinkan pemerintah menyalurkan bantuan tanpa tertunda proses tender formal.

- Kedua, wabah atau krisis kesehatan juga dikategorikan darurat. Contohnya adalah pandemi COVID-19, di mana pemerintah membutuhkan pengadaan alat pelindung diri (APD), ventilator, vaksin, dan sarana laboratorium dalam hitungan hari, bukan minggu. Tanpa skema pengadaan darurat, respons akan tertinggal jauh dari eskalasi kasus.

- Ketiga, kerusakan fasilitas strategis seperti jaringan listrik, sistem informasi pemerintah, atau server SPSE juga bisa dikategorikan darurat jika menyebabkan gangguan layanan esensial. Misalnya, jika sistem e-budgeting rusak dan berdampak pada ribuan transaksi keuangan, pengadaan darurat dibenarkan untuk memperbaiki sistem secepatnya.

- Keempat, gangguan keamanan seperti kerusuhan, sabotase logistik, atau pemogokan massal dapat mengganggu ketertiban masyarakat dan stabilitas pemerintahan. Dalam kondisi ini, pengadaan barang/jasa untuk pengamanan atau distribusi logistik ke titik rawan bisa dilakukan melalui skema darurat.

Kriteria utama suatu keadaan dinyatakan sebagai darurat pengadaan mencakup:

- Kejadian mendadak dan tidak terduga.

- Menyebabkan risiko besar terhadap keselamatan manusia atau sistem pemerintahan.

- Tidak memungkinkan dilakukan pengadaan secara normal tanpa menyebabkan kerugian lebih besar.

Validasi kriteria ini menjadi tugas dari pimpinan instansi atau gugus tugas khusus yang dibentuk dalam situasi bencana. Pengadaan hanya boleh dilakukan setelah semua kriteria tersebut diverifikasi.

3. Batas Nilai dan Metode Pengadaan Darurat

Regulasi tidak hanya mengatur siapa yang boleh melakukan pengadaan darurat, tetapi juga membatasi besaran nilai dan menentukan metode yang sesuai. Tujuannya adalah membedakan tingkat percepatan berdasarkan besaran anggaran dan urgensinya.

a. Penunjukan Langsung (PL) Darurat untuk Paket Kecil

Paket pengadaan dengan nilai di bawah Rp200 juta (atau sesuai batas daerah) dapat menggunakan metode PL dengan mekanisme percepatan. Proses ini hanya memerlukan evaluasi administratif sederhana dan verifikasi harga. Biasanya, Surat Perintah Kerja (SPK) dapat diterbitkan dalam waktu 3 hari kerja. Skema ini ideal untuk kebutuhan logistik ringan seperti makanan, obat darurat, atau bahan bakar cadangan.

b. PL Darurat untuk Nilai Sedang

Untuk paket bernilai hingga Rp500 juta, metode PL darurat masih berlaku tetapi dengan evaluasi yang sedikit lebih rinci. Dokumen seperti analisis kebutuhan, berita acara evaluasi, dan surat keputusan pimpinan harus dilengkapi dalam waktu maksimal 5 hari kerja. Ini mencakup pembelian alat kesehatan, genset, atau bahan bangunan darurat.

c. Tender Terbatas Darurat

Untuk nilai di atas Rp500 juta, pemerintah tidak lagi boleh menggunakan PL biasa. Di sinilah skema tender terbatas darurat diberlakukan. Hanya penyedia yang sudah diverifikasi dan memiliki rekam jejak baik yang dapat diundang. Proses tender dilakukan secara cepat dalam waktu maksimal 10 hari, dan evaluasi teknis disingkat. Biasanya diterapkan dalam konstruksi jembatan darurat, pengadaan rumah hunian sementara, atau pengadaan server IT.

Peraturan juga memungkinkan penyesuaian nilai ambang batas secara lokal, asalkan ditetapkan melalui Perda dan tetap mengacu pada ketentuan nasional. Selain itu, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyediakan dana cadangan darurat yang bisa digunakan instansi pusat/daerah untuk membiayai paket pengadaan yang mendesak.

Ketentuan ini menegaskan bahwa meskipun pengadaan darurat diberi kecepatan, tetap ada koridor nilai dan metode yang harus dihormati agar tidak terjadi penyimpangan.

4. Penyederhanaan Prosedur dan Dokumentasi Minimal

Salah satu kekeliruan umum dalam pengadaan darurat adalah anggapan bahwa dokumentasi tidak penting. Justru sebaliknya-pengadaan darurat harus memiliki bukti-bukti kuat untuk menunjukkan bahwa setiap keputusan sudah melalui proses yang akuntabel, meski tidak selengkap pengadaan reguler.

a. Surat Keputusan Darurat (SK) dari Pimpinan

SK ini merupakan dokumen pertama dan paling penting. SK harus menjelaskan:

- Latar belakang dan kronologi kejadian.

- Jenis kebutuhan barang/jasa yang diperlukan.

- Nilai pagu pengadaan.

- Metode yang akan digunakan.

- Penunjukan siapa PPK dan siapa yang bertanggung jawab.

SK ini menjadi dasar legalitas seluruh proses berikutnya dan harus diteken oleh kepala daerah, kepala lembaga, atau pejabat tertinggi di instansi.

b. Surat Perintah Kerja (SPK) Internal

SPK menjadi dokumen pengikat dengan penyedia. Walaupun bersifat ringkas, SPK harus memuat:

- Lingkup kerja dan output yang diharapkan.

- Jadwal pelaksanaan.

- Harga kesepakatan.

- Cara pembayaran.

PPK harus menandatangani SPK sesegera mungkin agar proses distribusi barang/jasa dapat segera dimulai.

c. Analisis Kebutuhan Singkat

Dokumen ini cukup berupa memo 1-2 halaman yang menyatakan:

- Jenis barang/jasa yang dibutuhkan.

- Alasan pemilihan item.

- Jumlah dan lokasi distribusi.

- Estimasi waktu pengadaan.

Meskipun tidak perlu studi kelayakan panjang, dokumen ini harus mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan.

d. Survei Harga dan Evaluasi Penyedia

Dalam konteks darurat, survei harga cukup dilakukan dari 2-3 sumber atau melalui e-katalog. Jika menggunakan vendor lokal, bisa berupa screenshot, email penawaran, atau invoice terdahulu. Evaluasi juga disederhanakan: hanya cek legalitas, harga wajar, dan kesediaan waktu penyedia.

e. Dokumen Serah Terima

Setelah pekerjaan selesai, dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang memuat:

- Daftar barang diterima.

- Tanggal pengiriman.

- Foto sebelum/sesudah distribusi.

- Tanda tangan pihak penerima.

BAST menjadi syarat utama untuk pencairan anggaran dan bukti bahwa pengadaan telah selesai dengan benar.

Seluruh dokumen minimal di atas wajib dikompilasi dan diunggah ke sistem keuangan instansi paling lambat 7 hari kerja setelah SPK diterbitkan. Jika instansi memiliki sistem monitoring digital (misalnya e-contract atau e-audit), maka unggahan dapat dilakukan real time untuk mempercepat audit dan pelaporan.

5. Monitoring, Akuntabilitas, dan Pasca-Evaluasi

Dalam pengadaan darurat, kecepatan adalah keharusan, namun akuntabilitas tetap menjadi prioritas yang tidak bisa dikompromikan. Justru karena prosesnya dipercepat dan tata cara konvensional sering kali disederhanakan, risiko penyalahgunaan menjadi jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, mekanisme monitoring dan evaluasi pasca-pelaksanaan harus diperkuat secara struktural dan sistemik.

- Audit Concurrent menjadi strategi utama untuk memastikan akuntabilitas sejak awal pelaksanaan. Dalam konteks ini, Inspektorat atau unit pengawasan internal di instansi tidak menunggu proses selesai untuk melakukan audit, melainkan masuk sejak tahap awal. Dokumen pengadaan-terutama yang berkaitan dengan analisis kebutuhan, penunjukan penyedia, dan SPK-diperiksa sebelum pembayaran termin pertama dilakukan. Audit dilakukan cepat, singkat, dan berbasis risiko. Dalam beberapa kasus mendesak, audit bahkan dilakukan langsung di lapangan (on-site) untuk memverifikasi keberadaan fisik barang dan tingkat kesesuaian dengan dokumen pemesanan.

- Pelaporan Berkala oleh PPK juga merupakan komponen penting. PPK diwajibkan menyampaikan laporan kemajuan pengadaan secara mingguan kepada PA dan KPA. Laporan ini tidak hanya berisi progres fisik dan keuangan, tetapi juga hambatan-hambatan yang dihadapi dan keputusan strategis yang telah diambil. Jika memungkinkan, instansi didorong untuk menggunakan portal LPSE darurat atau dashboard internal agar publikasi dokumen bisa dilakukan secara transparan. Dengan keterbukaan informasi, pengawasan masyarakat dan media bisa menjadi mekanisme kontrol sosial yang efektif.

- Evaluasi Pasca-Pengadaan dilaksanakan setelah keadaan darurat dianggap terkendali. Evaluasi ini dilakukan secara komprehensif oleh unit pengadaan, Inspektorat, dan perwakilan pengguna layanan. Hal-hal yang dianalisis antara lain: kesesuaian HPS dan realisasi harga, efektivitas metode pemilihan penyedia, tingkat kepuasan pengguna akhir, serta kualitas barang atau jasa yang diterima. Hasil evaluasi ini tidak hanya menjadi bahan laporan formal, tetapi lebih penting lagi digunakan untuk perbaikan SOP dan pedoman pengadaan darurat ke depan, sehingga kesalahan yang sama tidak terulang pada kondisi serupa.

- Penindaklanjutan Temuan Audit adalah langkah terakhir namun krusial. Jika ditemukan penyimpangan-seperti mark-up harga yang tidak wajar, pengadaan fiktif, atau penggunaan penyedia tidak kompeten-maka temuan tersebut harus dilaporkan secara resmi dan diproses ke Aparat Penegak Hukum (APH). Tidak ada toleransi untuk pelanggaran etika dan hukum dalam situasi darurat, justru karena kepercayaan publik sedang diuji. Dalam kasus berat, kontrak dapat dibatalkan, pembayaran dihentikan, dan penyedia dimasukkan dalam daftar hitam nasional.

6. Risiko dan Tantangan Pengadaan Darurat

Meskipun pengadaan darurat dibenarkan secara hukum dan didesain untuk mempercepat respons instansi dalam kondisi krisis, realitas di lapangan menunjukkan bahwa skema ini menyimpan beragam tantangan dan potensi risiko yang cukup tinggi. Kesadaran akan risiko ini harus dibarengi dengan strategi mitigasi yang kuat agar pengadaan tetap efektif sekaligus akuntabel.

- Penyalahgunaan Wewenang adalah risiko yang paling banyak terjadi. Kelonggaran dalam metode pemilihan penyedia sering kali dimanfaatkan untuk melakukan penunjukan yang tidak objektif, termasuk kolusi antara pejabat pengadaan dan vendor tertentu. Oleh karena itu, mekanisme mitigasi perlu diperkuat melalui pembuatan checklist independen oleh tim pengawasan internal yang tidak terlibat langsung dalam pengadaan serta pelaksanaan audit cepat secara acak.

- Kualitas Barang atau Jasa yang Rendah juga menjadi tantangan besar. Karena evaluasi teknis dipersingkat dan penilaian penyedia hanya mengandalkan legalitas dan harga, sering kali terjadi kekeliruan dalam spesifikasi teknis atau penggunaan barang berkualitas rendah yang tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan. Mitigasi atas persoalan ini dapat dilakukan dengan menyisipkan klausul jaminan mutu dalam SPK serta mekanisme retensi pembayaran 10% sampai kualitas barang/jasa benar-benar diverifikasi.

- Pendokumentasian Inkomplet merupakan risiko administratif yang sering muncul dalam situasi darurat. Karena tekanan waktu sangat tinggi, banyak dokumen tidak disusun secara lengkap atau bahkan hilang. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa menjadi sumber masalah audit. Solusinya adalah mengadopsi form digital wajib isi yang tidak bisa dilewati sebelum SPK diterbitkan. Dengan cara ini, dokumen minimal dapat dijamin tersedia meskipun formatnya ringkas.

- Ketidakselarasan Anggaran dan Prioritas Program juga menjadi persoalan. Penggunaan dana darurat melalui mekanisme realokasi dari program lain bisa menimbulkan ketegangan antarsektor atau bahkan mengorbankan program yang sedang berjalan. Oleh karena itu, perlu disiapkan dana cadangan khusus yang bersifat terpisah dari program reguler, dan disusun pula rencana kontinjensi agar pelayanan publik tetap berjalan saat prioritas anggaran berubah.

7. Studi Kasus: Pengadaan APD Saat Pandemi COVID‑19

Pengalaman pengadaan APD secara darurat pada awal pandemi COVID-19 merupakan contoh nyata tentang kompleksitas dan kebutuhan tata kelola yang baik dalam pengadaan dalam situasi krisis nasional. Studi kasus ini memberikan pelajaran penting bagi seluruh pelaku pengadaan.

Pada Maret 2020, situasi penyebaran virus COVID-19 menjadi semakin masif dan tidak terkendali. Tenaga kesehatan di berbagai rumah sakit mulai kekurangan APD secara drastis, sementara permintaan di pasar melonjak tajam. Dalam kondisi inilah Menteri Kesehatan menerbitkan Surat Keputusan Darurat yang menetapkan kebutuhan nasional akan APD sebagai prioritas mendesak dan menyatakan bahwa pengadaan dapat dilakukan melalui penunjukan langsung.

Sebanyak lima penyedia lokal yang telah diverifikasi sebelumnya langsung ditunjuk untuk memasok kebutuhan APD dalam waktu 2 minggu. Dokumen KAK disederhanakan, dengan fokus pada spesifikasi penting seperti jenis bahan, ukuran, dan jumlah. Penawaran harga diperoleh melalui survei daring, dan data dari e-katalog LKPP dijadikan acuan pembanding untuk menghindari mark-up harga yang tidak wajar.

SPK diterbitkan hanya dalam dua hari, dan dalam waktu 72 jam pertama, pengiriman tahap awal berhasil menjangkau rumah sakit rujukan COVID-19 di 10 provinsi prioritas. Dalam proses pelaksanaan, BPKP melakukan audit concurrent, dan memastikan kelengkapan dokumen serta validitas data penyedia.

Pasca-pandemi, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema ini. Hasilnya menunjukkan bahwa harga rata-rata 10% lebih tinggi dari harga di e-katalog. Namun, kondisi pasar saat itu memang dalam tekanan tinggi, sehingga rekomendasi yang dikeluarkan adalah penyesuaian HPS dalam situasi ekstrem serta peningkatan validasi penyedia sejak dini.

Studi kasus ini membuktikan bahwa keberhasilan pengadaan darurat bukan semata tergantung pada kecepatan, tetapi juga pada kemampuan menyelaraskan urgensi, tata kelola, dokumentasi, dan pengawasan dalam satu paket kebijakan yang terkoordinasi.

8. Rekomendasi Praktis dan Langkah Ke Depan

Berdasarkan seluruh pembahasan sebelumnya, sejumlah langkah perbaikan dapat dirumuskan sebagai rekomendasi praktis untuk memperkuat tata kelola pengadaan dalam keadaan darurat. Rekomendasi ini mencakup aspek regulasi, pelatihan, kelembagaan, hingga sistem informasi.

- Pertama, SOP Pengadaan Darurat harus diperbarui secara berkala. SOP tersebut tidak hanya sekadar revisi teks, tetapi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk UKPBJ, Inspektorat, PA/KPA, hingga aparat penegak hukum. Pembaruan SOP juga sebaiknya dilandasi oleh hasil evaluasi dari kasus-kasus pengadaan darurat sebelumnya.

- Kedua, perlu diadakan pelatihan pengadaan darurat secara rutin dalam bentuk simulasi atau tabletop exercise. Simulasi dapat menggunakan skenario bencana alam, gangguan IT, atau krisis kesehatan agar setiap unit memiliki respons teknis dan administratif yang siap pakai ketika krisis benar-benar terjadi.

- Ketiga, pengembangan platform SPSE versi darurat menjadi krusial. Modul khusus ini memungkinkan proses pengadaan lebih cepat tanpa melanggar prinsip transparansi. Modul tersebut dapat terintegrasi dengan SIMDA Keuangan, sehingga proses dari perencanaan, SPK, hingga pencairan dana bisa berjalan simultan dan terdokumentasi.

- Keempat, pemerintah perlu menetapkan alokasi dana cadangan khusus minimal 5% dalam APBN/APBD untuk pengadaan darurat. Dana ini tidak hanya disiapkan untuk bencana besar, tetapi juga untuk kerusakan mendadak fasilitas vital seperti jembatan, sistem IT, atau layanan publik esensial.

- Kelima, penerapan sistem whistleblowing darurat sangat dianjurkan. Sistem ini memungkinkan masyarakat atau pegawai internal melaporkan penyimpangan proses pengadaan secara cepat dan aman, bahkan selama proses berlangsung. Dengan kontrol sosial ini, risiko korupsi atau manipulasi data dapat ditekan sejak dini.

Langkah-langkah ini akan menjadi pondasi kuat dalam memastikan bahwa pengadaan dalam keadaan darurat tetap dilaksanakan secara cepat namun akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administrasi, dan publik.

9. Kesimpulan

Pengadaan dalam keadaan darurat adalah mekanisme pengecualian yang vital untuk memastikan respons cepat pemerintah terhadap krisis. Meskipun prosedurnya disederhanakan, batasan nilai, dokumentasi minimal, dan mekanisme pengawasan tetap mesti dipenuhi agar prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak terkubur. Melalui landasan hukum yang jelas, prosedur yang terukur, serta audit concurrent dan evaluasi pasca-pengadaan, risiko penyalahgunaan dapat diminimalkan. Dengan perbaikan SOP, digitalisasi proses, dan pelatihan berkelanjutan, pengadaan darurat akan menjadi instrumen efektif dan aman secara hukum, menjaga kepercayaan publik sekaligus menyelamatkan banyak nyawa dan aset negara pada situasi kritis.